PARADOXO DA ARTE MODERNA

– Ficar suspenso entre a transcendência, o isolamento do mundo da arte e a negatividade crítica.

– Entrar nos escombros difusos da cultura de massa permeada pela dominação corporativa.

– Ou como colocou Theodor Adorno: “Ter uma história ainda que sob os encantamentos da eterna repetição da produção em massa”.

CONSUMIDORES DA ELITE: UM NOVO TIPO DE ARISTOCRACIA

– Uma aristocracia não de nascimento mas de espírito.

– Indivíduos superiores que forjam um modo pessoal de consumo muito acima das banalidades.

RECONCILIAÇÃO

– Ainda é um mistério se Warhol tentou reconciliar estas contradições em sua própria vida ao mudar de identidade profissional de artista comercial para um artista de fine arts.

– Entre 1954-55 mostrou sua ambição em relação ao mundo das artes: em um folder promocional fraudou seu sucesso no mundo das artes ao declarar que suas pinturas eram exibidas nos principais museus e galerias de arte contemporânea.

MUSEU COMO SISTEMA DE VALIDAÇÃO

– A referência ao museu como instrumento de validação da arte é usado por Warhol 30 anos depois, mas em circunstâncias diferentes.

– Warhol integrou com sucesso os dois pólos da dialética modernista: a loja de departamento e o museu.

– No catálogo de Natal de uma loja de departamentos em1986, era oferecido por $35,000 uma sessão de fotos com Andy Warhol.

INVERSÃO

– Warhol invertia os blefes: o mundo comercial com legitimidade de fine arts, e o mundo das artes com inocência bruta.

– Uma leitura mais do que perspicaz da disposição dos artistas comerciais de estarem entre os grandes museus;

– E dos grandes conhecedores de arte de chocarem-se com qualquer um que declare ter quebrado as regras tão controladas da alta cultura.

MUDANÇAS NAS RELAÇÕES

– Esta prática já utilizada no passado e trazida de volta na 2º metade do século XX por Warhol, indica sua consciência da rápida mudança nas relações entre as duas esferas da representação visual e as mudanças drásticas no papel do artista e nas expectativas da audiência/público.

– Ele logo percebeu que seria papel da nova geração de artistas de reconhecer e mostrar publicamente a extensão das condições que permitiram a formação da estética expressionista abstrata, com suas raízes românticas e noções da critica transcendental, e sua superação pela reorganização da sociedade no pós-guerra.

CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE CAPITALISTA

– Ao mesmo tempo o “fordismo” chegou em peso; a produção em massa e o consumo em massa transformaram a economia da Europa, segundo as linhas norte-americanas.

– Esta nova civilização criaria condições para que a cultura de massa e a alta cultura estarem forçadas a uma constante aproximação, o que eventualmente levaria à integração da esfera do mundo da arte na cultura industrial.

FETICHIZAÇÃO DA ARTE

– Esta fusão não só provoca uma mudança no papel do artista e nas práticas culturais, na recepção das imagens e dos objetos e de suas funções na sociedade.

– O grande triunfo da cultura de massa sobre o mundo das artes acontece com a fetichização da arte e graças ao aparato da ideologia do século XX.

ALLAN KAPROW

– Um dos grandes articuladores desta nova geração de artistas, captou esta transformações no papel do artista, alguns anos depois: “Dizem que se um homem atinge o fundo do poço existe apenas uma direção para se tomar e esta é para cima. De alguma forma isto aconteceu pois o artista estava no inferno em 1946 e agora está no mundo dos negócios.”

MUDANÇA DO ARTISTA VISIONÁRIO PARA O ARTISTA CONFORMISTA

– Warhol estava qualificado para promover a mudança do visionário para o conformista e participar desta transição do “inferno” para os negócios.

CREDO MODERNISTA QUE MOTIVOU WARHOL

– Questões de produção e recepção parecem ter preocupado-o no começo – Factory.

ESTÉTICA DO COMMODITY

– Os instrumentos perceptivos e cognitivos do modernismo seriam usados agora no desenvolvimento de uma nova estética do commodity: design de produto, embalagem, propaganda, se tornaria uma industria poderosa no pós-guerra europeu e americano.

– A era da máquina entrava em conflito com o trabalho e a filosofia do produtor individual e do artista.

– No entanto o artista e o homem de negócios têm tanto em comum, tanto hoje quanto antes, e podem contribuir mais para a sociedade quando estes talentos se complementam – cada um tem, dentro de si, uma grande vontade de criar, de contribuir com algo para o mundo, de deixar sua marca na sociedade.

VISÃO EMPREENDEDORA

– Warhol trocou os últimos remanescentes da estética da transcendência por uma estética da afirmação implacável: “Negócios em arte é o passo seguinte da arte. Comecei como artista comercial, e quero terminar como um artista do mundo dos negócios. Depois que fiz uma coisa chamada ‘arte’ ou como quer se seja chamado, entrei para o mundo dos negócios da arte. Queria ser um Homem dos negócios da arte ou um Artista do mundo dos negócios. Se dar bem nos negócios é a arte mais fascinante.”

NOVOS TIPOS DE PERSONALIDADES CULTURAIS

– O triunfo da cultura de massa sobre o conceito de estética tradicional produziu dois novos tipos.

– Primeiro tipo: os publicitários, que tornaram-se colecionadores apaixonados de arte de vanguarda – para que pudessem abraçar a criatividade que perpetuamente os escapava e para possuirem, privadamente, aquilo que eles, sistematicamente, destroem, em seu próprio trabalho na esfera pública.

– Segundo tipo: representados por artistas como James Harvey que, de acordo com a Times Magazine, retira sua inspiração da religião e da paisagem pois, à noite trabalha em pinturas abstratas e de dia ganha a vida como artista comercial.

– Quando Harvey, que desenho a embalagem do sabão Brillo nos anos 60, encontrou seu desenho em 120 simulacros de madeira em uma galeria em Nova York, ele só podia direcionar sua crise de parâmetros artísticos processando Andy Warhol.

LIBERTAR-SE DO CONCEITO DE ORIGINALIDADE

– Warhol estava preparado para reconciliar as contradições que emergiam do colapso da alta cultura na cultura industrial e de participar com a capacidade e a técnica do artista comercial.

– Ele havia libertado-se do conceito ultrapassado de originalidade e autoria, desenvolveu uma necessidade de colaboração e um entendimento brechtiniano da idéia de commodity.

TRANSIÇÃO FÁCIL ENTRE UM PAPEL E OUTRO

– A carreira de Warhol exemplifica o paradoxo da alta-cultura/cultura de massa, de sua divisão, até sua eventual fusão, em sua tranquila transição de um papel para outro.

– Em sua carreira de publicitário ele apresentava todas as qualidades do tradicional conceito de “artístico” que diretores de arte adoram.

– Seu sucesso como designer comercial dependia em parte de sua performance “artística”, no uso de uma certa noção de criatividade que era cada vez mais rara, em um meio onde cada impulso é dado no sentido de aumentar a comodificação.

– Warhol introduziu justamente os elementos não comerciais no mais avançado e mais sofisticado meio de alienação profissional: o design publicitário.

– Warhol era plenamente consciente deste paradoxo e afirmava: “É duro ser criativo…”

APAGAR DE SUAS PINTURAS OS TRAÇOS MANUAIS

– Por outro lado, sua entrada para o mundo das artes dependia precisamente na sua capacidade de apagar de suas pinturas e desenhos qualquer traço manual, qualquer traço artístico e de criatividade, de expressão e de invenção – mais do que qualquer um de seus contemporâneos: Jasper Johns e Robert Rauchenberg em particular.

– O quê, no começo dos anos 60, pareciam ser cínicas copias de arte comercial, escandalizaram o mundo das artes, cujas expectativas, no clímax do Expressionismo Abstrato, foram sacudidas mais uma vez, ainda mais depois de terem esquecido dos trabalhos de Francis Picabia e as implicações do Ready-Made de Duchamp.

RUPTURA COM AS CONVENÇÕES DA PINTURA

– Uma anedota notória sobre Warhol, na qual ele teria mostrado duas versões de uma pintura da garrafa da Coca-Cola: uma gestualmente dramática, carregando o legado do expressionismo abstrato, e outra fria e diagramática, fazendo referência ao ready-made, agora no domínio da pintura; mostra a extraordinária capacidade de Warhol de produzir de acordo com as necessidades do momento.

– Quão longe ele poderia ir com a ruptura das convenções da pintura e no uso dos instrumentos da arte comercial para poder entrar no mundo da arte?

EXPOSIÇÃO CONCELADA

– Dada contemporâneo.

– No início de sua carreira artística (entre 1960 e 1962), seu trabalho era considerado como deficiente na resolução da pintura: pintava de maneira solta e gestualmente expressiva, mas as imagens eram derivadas de close-ups de tiras cômicas e propagandas.

– Mas estava claro que a experiência de Warhol como artista comercial qualificou-o para a natureza diagramática na nova pintura, da mesma forma que suas inclinações nas tradições artísticas um dia o qualificaram para o sucesso no mundo do design comercial.

SERIALIDADE: NATUREZA DO COMMODITY

– A capacidade de compor objetos iguais e de arranjar as superfícies de exposição em séries de grades estruturadas surge, afinal de contas, da natureza do commodity: seu status de objeto, seu desenho, seu display.

– Tal seriação tornou-se a maior formação estrutural da percepção do objeto no século XX.

– Já nos meados dos anos 50, a composição em séries de grades ganhou proeminência: os arranjos de Ellsworth Kelly e de Jasper Johns prefiguravam a estratégia central de composição de Warhol.

FAMILIARIDADE COM A PRÁTICA DE VANGUARDA

– E o oposto também era verdade: a não usual afinidade de Warhol com as práticas de vanguarda nos meados dos anos 50, o inspiraram no design publicitário, com uma suposta falta de estilo que a média dos artistas comerciais não tinha capacidade de conceber.

TRANSFORMAÇÃO

– Por ser comercialmente competente e artisticamente habilidoso, Warhol estava preparado como ninguém para efetuar a transformação no papel do artista americano do pós-guerra: de uma prática estética da negação transcendental para uma da afirmação tautológica.

– Uma frase de John Cage de 1961 diz: Agora, nossa poesia é a realização de que nada possuímos. Qualquer coisa, portanto, é um deleite (uma vez que não o possuímos…).

DESMANTELA O FORMATO TRADICIONAL DA PINTURA DE CAVALETE

– Allan Kaprow em seu texto “The Legacy of Jackson Pollock”, que funcionou como um manifesto para a nova geração de artistas americanos, depois do Expressionismo Abstrato, diz assim: “Pollock…

– Apesar de sua perspicácia, o ensaio de Kaprow peca em dois aspectos:

– Primeiro, a ideia de que hegemonia do expressionismo abstrato havia terminado porque Pollock “destruiu a pintura” e pela vulgarização do estilo por parte de uma 2º geração de expressionistas abstratos.

– Isso sugere – como muitos críticos argumentavam, então – que o advento do Pop se deu por mera rebelião contra a Escola de Nova York e sua “academização” da pintura.

FATOS HISTÓRICOS

– Este argumento estilístico pode ser facilmente refutado diante de dois fatos históricos:

– Primeiro, que pintores como Barnett Newman e Ad Reinhardt, só foram reconhecidos em meados dos anos 60 e que Willem de Kooning e Mark Rothko continuavam a trabalhar com crescente visibilidade e sucesso; o trabalho destes artistas (e de Pollock) atingiram quase que um status mítico, representando standards éticos e estéticos já perdidos e impossíveis de persistirem no futuro.

– Segundo, que a nova geração de artistas da Escola de Nova York, de Jasper Johns à Rauschenberg, de Claes Oldenburg à Warhol, continuamente enfatizavam, tanto em seus trabalhos quanto em suas declarações, sua afiliação e veneração pelo legado do expressionismo abstrato. Naturalmente, também enfatizavam a impossibilidade de atingir as aspirações transcendentais daquela geração.

A INOCÊNCIA DE KAPROW

– O segundo e maior erro de diagnóstico no texto de Kaprow torna-se claro em seus contraditórios depoimentos sobre a revitalização do ritual artístico e o simultâneo desaparecimento da pintura de cavalete.

– A concepção de Kaprow sobre a dimensão ritualística da experiência estética é colocada como algo transhistórico, como uma condição passível de ser acessada universalmente, apenas ao se alterar modos de estilos obsoletos e certos procedimentos artísticos.

– Kaprow, fala com espantosa inocência sobre a possibilidade de uma nova estética participatória que estaria emergindo do trabalho de Pollock: “ Mas o que acredito é…

POP: O OPOSTO DA PROFECIA DE KAPROW

– O que ocorreu, de fato, foi o oposto da profecia de Kaprow: o descarte da pintura de cavalete, iniciado por Pollock, foi acelerado e estendido para abarcar, também, os últimos vestígios do ritual na experiência artística.

– Warhol foi quem chegou mais perto, desde de Duchamp, de desistir da pintura completamente.

– As pinturas de Warhol eventualmente opunham-se às aspirações da nova estética da participação (como era pregada e praticada por Cage, Rauschenberg e Kaprow) ao degenerarem, precisamente, estas noções ao absoluto nível da farsa.

RENOVANDO A ESTÉTICA DA PARTICIPAÇÃO

– Jasper Johns afirmava, categoricamente, que o conceito de participação motivava-o em seu trabalho” “Queria sugerir…

– Sete anos depois da obra “Tango” e quatro anos depois do texto profético de Kaprow, Warhol produziu dois grupos de pinturas diagramáticas (“Dance Diagram” e “Do it Yourself”). Estes trabalhos pareciam terem sido concebidos em resposta à ideia de renovação da estética da participação; senão, uma resposta direta às pinturas de Jasper Johns e Rauschenberg, ou mesmo ao manifesto de Kaprow.

– Ambas as obras trazem o espectador, quase que literalmente, para o plano da representação visual, como numa esquematização do corpo.

– Uma prática de vanguarda do século XX, intencionada a instigar uma identificação ativa do espectador com a representação, trocando o modo contemplativo da experiência estética, por um outro ativo.

– No entanto, neste meio tempo, esta tradição tinha tornado-se a chave estratégica do desenho publicitário, solicitando a participação ativa do espectador como consumidor.

MUDANÇA NOS JOGOS ESTRATÉGICOS

– Os diagramas, que sugerem a participação nas obras citadas, transferem-se frivolamente para o plano pictórico vindos do domínio do entretenimento popular.

– E parecem sugerir que, se a estética participativa estava em um nível tão infantil, ao convidar o participante a dar cordas em uma caixa de música, que pode-se, também, mudar a estratégia da grande arte para aqueles verdadeiros rituais de participação da cultura de massa, os mesmos que eram usados para “contê-la” e controlá-la.

INSTALAÇÃO NO CHÃO

– A relação dialógica com o ensaio de Kaprow ficou ainda, mais evidente, depois que Warhol decidiu expor a pintura “Dance Diagram” no chão, tornando a “exposição” do trabalho um elemento essencial da leitura da pintura.

– Simulando verdadeiros diagramas para aulas de dança, a instalação no piso não só enfatizava o convite à participação do público em um ritual trivial da cultura de massa, mas também parodiando literalmente a posição das pinturas de Pollock no chão de seu estúdio.

DESTRUIÇÃO DO LEGADO DE POLLOCK

– A destruição do legado estético de Pollock e a critica à experiência estética como ritual participativo reapareceu na obra de Warhol 20 anos depois.

– Precisamente no momento de crescimento do expressionismo abstrato, Warhol deu mais um golpe na crescente indústria da alta cultura, que buscava desesperadamente revitalizar o paradigma expressionista: a série de pinturas “Oxidation”, de 1978.

READY-MADES E MONOCROMIA

– “Dance Diagram” contém dois outros aspectos importantes da obra de Warhol que, junto com a composição serial em grade, tornaram-se a estratégia central de sua produção em pintura: imagem “ready-made”, mecanicamente reproduzida e esquema monocromático de cor.

– A adoção que Warhol fez da tradição monocromática moderna, alinha sua pintura do início dos anos 60, de uma nova forma, com algumas das questões emergentes da Escola de Nova York.

TINTA INDUSTRIAL

– Pollock incluiu tinta industrial na cor alumínio em obras chaves; o uso de materiais industriais gerou um escândalo, enquanto a refletividade da luz concretizava uma relação óptica do espectador com a pintura, de maneira quase mecânica.

– Warhol usava a mesma tinta industrial, e seu uso de tinta alumínio foi apenas o começo de um grande envolvimento com a “imaterialidade”, tanto com a reflexão da luz, quando com a superfície “vazia” da monocromia.

SUPERFÍCIE VAZIA

– Na tradição modernista, o “espaço vazio” era uma estratégia de negação de imposições estéticas, funcionando como uma sutura espacial, permitindo ao espectador uma relação de mútua interdependência com a construção artística aberta.

– O espaço vazio funcionava tanto como uma espaço hermético de resistência, rejeitando significados ideológicos atribuídos à pintura, como o falso conforto de leituras convenientes.

– Foi certamente com estas aspirações que a estratégia da monocromia foi usada por Newman e Reinhardt, durante os anos 50 e início do anos 60.

– Suas pinturas monocromáticas estavam imbuídas pela noção de transcendência.

– Mas, como outras estratégias reducionistas do modernismo, a monocromia tornou-se trivial, seja pela incompetência no uso de um recurso aparentemente simples, seja pelo uso exaustivo de uma mesma estratégia, ou ainda por efeito de crescentes dúvidas dos artistas e dos espectadores com relação a uma estratégia, cuja a promessa parecia, cada vez mais, incompatível com os objetos materiais e suas funções.

REAVALIAÇÃO CRÍTICA

– O processo de reavaliação crítica da tradição monocromática começou no contexto americano com as pinturas brancas de Rauschenberg e atingiria o clímax com as “Silver Clouds”, identificadas por Warhol como pinturas.

– Assim, o campo monocromático e a superfície refletiva, aparentemente esvaziadas de todo incidente visual manufaturado, tornaram-se uma das principais preocupações dos artistas de vanguarda do início dos anos 50.

– Warhol declarou que as pinturas monocromáticas deste período influenciaram sua própria decisão de pintar painéis monocromáticos no início dos anos 60.

CONSCIÊNCIA DA DIFERENÇA CONCEITUAL

– Warhol tinha consciência da distância que separava sua concepção do monocromo e a de Kelly, por exemplo.

– Reconhecendo que nenhuma estratégia modernista de redução, ou de negação radical e recusa, poderia escapar à fatalidade do status da pintura como objeto e commodity, a destruição de qualquer resíduo metafísico parece ter sido a tarefa de Warhol ao usar a monocromia no início dos anos 60.

CONDIÇÃO EXTERIOR

– O que faz a inflexível negação de Warhol daquele legado funcionar, é a engenhosa realização de uma condição exterior: a contaminação da monocromia pela vulgaridade trivial do lugar-comum, o que faz seu trabalho executar a tarefa da destruição, de maneira tão convincente.

– Warhol sabia que este processo poderia desmantelar mais do que a estratégia monocromática em si; ele percebeu que qualquer implementação da pintura monocromatica poderia neste ponto levar a um novo significado espacial – para não dizer dissipação – da pintura em geral, removendo-a da tradicional concepção de objeto plano, substancial, integrado e unificado, cuja autenticidade está, tanto no seu status de objeto único manufaturado, quanto em seus modos de exposição e interpretação.

MECANISMOS PÓS-CUBISTAS

– As reproduções “apropriadas” por Warhol e sua natureza diagramática partiam do paradoxo de que, quanto mais se tornava espontânea a marca pictórica no trabalho de Pollock, mais este adquiria o traço despersonalizado da mecanização.

– A execução da pintura, desde Pollock, parecia então ter mudado da performance ritualística da pintura – a qual a leitura de Kaprow aspirava – para o reconhecimento de que suas pinturas tinham progredido em um profundo impulso de “anti-pintura”.

– A promessa do anonimato mecânico no processo de confecção da pintura, no entanto, não só parecia indicar a “destruição” da própria pintura – como Kaprow também havia antecipado – mas trouxe-a também para uma aproximação histórica com os mecanismos pós-cubistas de estratégias anti-pictóricas e imagens “ready-mades”.

– Se a promessa anti-artística e anti-autoral não havia até então sido cumprida pelo próprio trabalho de Pollock, ela havia se tornando uma questão urgente nas pinturas de Rauschenberg e de John.

DESAFIANDO O CONCEITO DE AUTORIA E EXPRESSIVIDADE

– Na obra “Famale Figure”, Rauschenberg redescobriu uma das convenções da imagem “ready-made”: a impressão imediata e indicial do fotograma e do raiograma.

– Além disso ele desafiou os conceitos tradicionais de autenticidade e expressividade sublime, em sua parceria com John Cage, na obra “Automobile Tire Print”, em 1951, e em seu ousado “Erased de Kooning Drawing” em 1953.

– Jasper Johns, talvez ainda mais programático, restabeleceu estes parâmetros não só em seu trabalho de moldes diretos, o qual ele derivou de Duchamp, mas também pelo uso do stencil, como também da pintura encáustica desde 1954.

– Então, deve-se perceber que o aparente ato escandaloso de Warhol de radicalização no fazer mecânico da pintura, advinha de fato, de uma tradição que já estava desenvolvendo-se.

– Esta tradição abrange desde as figuras chaves do Dada de Nova York – as raiografias de Man Ray e os desenhos de engenharia de Picabia, até os trabalhos de Rauschenberg e Johns dos meados dos anos 50, onde a imagem “ready-made” e a marca indicial foi redescoberta.

MECANIZAÇÃO DE WARHOL

– A mecanização de Warhol, de início tímida e mal resolvida nas primeiras pinturas, que ainda estavam aderidas ao gesto manual, desenvolveram-se de 1960 à 1962, partindo dos diagramas feitos à mão, passando pelos carimbos e pinturas stencils, até as primeiras pinturas em silk-screen.

– A questão que Warhol teve que considerar em 1962, era se, como seus pares, ele deveria manter algum grau de semelhança com o formato pictórico para evitar ser incompreendido – como acontecera com alguns trabalhos não-pictóricos mais radicais de Rauschenberg – ou se ele poderia ir tão longe quanto foram os trabalhos mais conseqüentes de Kaprow e Robert Watts, ou o novo realismo europeu, como o de Arman.

– Depois de 1958-59, todos estes artistas abandonaram, totalmente, o compromisso com a pintura da Escola de Nova York, para reconsiderarem as estratégias radicais do “ready-made”.

– E como seus colegas do Fluxus, eles causaram interesse no público de arte, ávidos pelo próximo produto de arte que pudesse ser colocado em coleções e exposições.

EROSÃO DO LEGADO DA PINTURA

– Warhol parecia, à princípio, relutante em comprometer-se com uma representação mecânica das imagens e com os objetos “ready-made” e, em 1966, ele a inda considerava importante defender sua técnica de silk-screen contra a suspeita de serem anti-artísticos e fraudulentos: “Em meu trabalho de arte,…”

– A solução que Warhol encontrou em 1962 foi isolar, singularizar, centralizar a representação na maneira dos “ready-mades” de Duchamp – e na maneira das bandeiras e alvos de Johns.

– Simultaneamente à esta estratégia, com sua crescente ênfase na imagem meramente fotográfica e sua crua e infinita reprodutibilidade, avança a erosão da pintura da Escola de Nova York e elimina todo o traço do compromisso que Rauschenberg tinha com este legado.

– As imagens fotográficas em silk-screen, assim como a repetição serial de uma mesma imagem, eliminaram a ambiguidade entre o gesto expressivo e a reprodução mecânica, da qual o trabalho de Rauschenberg tirava sua tensão.

– Ao mesmo tempo, estas estratégias permitiram que Warhol se mantivesse nos limites da pintura, um compromisso no qual ele sempre insistiu.

EXTINÇÃO DOS RECURSOS POÉTICOS

– As imagens de Warhol extinguiam com todos os recursos poéticos e proibiam ao público livres associações de elementos pictóricos, substituindo o último pela experiência de um confronto restrito.

– As imagens singulares de Warhol tornaram-se herméticas: retiradas de outras imagens ou interrompidas pela sua repetição, elas não podem mais gerar “significado” e “narrativa”.

– Paradoxalmente, as características herméticas e restritas das imagens isoladas, eram geralmente vistas como um mero efeito da banalidade ou da indiferença, ou pior ainda, como uma afirmação da cultura do consumo.

– De fato elas operavam, antes de tudo, como uma rejeição das demandas convencionais sobre o objeto artístico para promover a plenitude da representação icônica.

– Warhol negava a demanda por uma narrativa pictórica, com o mesmo grau de ceticismo que Duchamp negou-os em seus “ready-mades”.

– Nas pinturas, as imagens fotográficas pintadas com silk-screen restam como os únicos traços de manufatura no processo pictórico, e este método assalta mais uma vez uma das questões centrais do legado modernista – forçando aqueles que anseiam por redescobrir as especificidades, individualidades, e a marca única da pintura, a detectá-la nos acidentes decorrentes do processo de silk-screen.

– Quando a pintura é, de fato, adicionada manualmente, é aplicada de maneira tão mecânica, descolada de qualquer gesto expressivo ou contorno descritivo que aumenta, no lugar de diminuir, a natureza lacônica da empreita.

NATUREZA FACTUAL DA IMAGEM

– Ao extrair da imagem fotográfica sua ambiquidade pictórica, não só trouxe a natureza mecânica da reprodução à frente, como enfatizou também a natureza factual (no lugar de artística ou poética) da imagem, uma qualidade que pareceu muito mais surpreendente e escandalosa aos espectadores no início dos anos 60 do que parece ser hoje.

ICONOGRAFIA COMUM

– O dialogo de Warhol com a obra de Rauschenberg encontra seu paralelo em sua revisão crítica do legado de Jasper Johns.

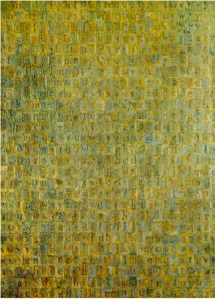

– A centralidade emblemática e a seriação de uma única imagem eram recursos chaves que Warhol derivou das bandeiras, alvos, alfabetos e números de Johns.

– Depois, ele certamente insistiu em contra-atacar o caráter neutro e universal dos ícones de Johns com imagens explícitas da cultura de massa, instantaneamente reconhecíveis como os verdadeiros denominadores comuns da experiência perceptiva coletiva.

– Depois de Warhol, as bandeiras, alvos, alfabetos e números de Johns pareciam distantes da experiência cotidiana.

– Warhol fez a obra de Johns parecer, seguramente, localizada na zona da hegemonia da alta cultura.

– Em contrapartida, suas nova iconografia de consumo da cultura de massa parecia, de repente, mais especificamente, mais concretamente americana que a própria bandeira dos EUA.

– A drástica diferença na execução das pinturas de Warhol levou a obra bem executada de Johns para uma desconfortável proximidade com o glamour da cultura de massa e a crueza da vulgaridade, onde seu status de alta cultura parecia desintegrar-se.

IMAGEM FOTOGRÁFICA

– Restam muitas questões concernentes ao status e as funções das imagens fotográficas que Warhol colocava em suas pinturas por meio do silk-screen.

– A primeira destas questões diz respeito ao grau em que a sexualização do commodity e a comodificação da sexualidade atraíram os artistas em meados dos 50.

– É, também, na obra de Rauschenberg, nesta mesma época, que podemos encontrar o germe desta iconografia e seus métodos de exposição.

– O uso de Warhol fez desta iconografia prefigurou-se, não apenas em numerosas referências ao consumo da cultura de massa do trabalho de Rauschenberg dos anos 50, mas também no uso freqüente de imagens de pin-ups, ou de posters tipo “wanted”.

– Ao invés de buscar a fonte da iconografia de Warhol, é antes necessário perceber que a cultura de consumo do pós-guerra estava cada vez mais presente.

– Pareceu, aos artistas dos anos 50, que tais objetos e imagens tinham, irreversivelmente, tomado o controle completo da representação visual e da experiência pública.

– O quanto era comum a preocupação com este tipo de imagem no final dos anos 50 e o quanto eram plausíveis e necessárias as escolhas dos tipos iconográficos de Warhol, fica ainda mais claro olhando mais uma vez o ensaio de Kaprow, onde ele prevê quase literalmente os tipos iconográficos de Warhol: “Não só…”

– Em 1963, Warhol justapôs as mais famosas e comuns imagens fotográficas de estrelas glamurosas com as mais anônimas e cruéis imagens de fotojornalismo, de acidentes de carros e suicídios (selecionadas do arquivo de fotografias rejeitadas até pelos jornais diários pelo horror de detalhes).

OLHANDO PARA O OUTRO

– Warhol agrupou as convenções fotográficas que regulam as práticas sociais de olhar o outro – a inveja da fama e da fortuna, e o sadismo pela catástrofe – e o conseqüente desaparecimento do self – em substitutos fúteis.

– E ele articulou a dialética da imagem fotográfica como representação social com espantosa clareza programática: “Minha série…”

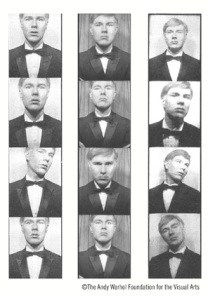

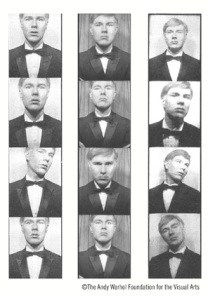

– No início de 1964, Warhol usou um auto-retrato de cabine como um pôster para anunciar sua segunda exposição individual em Nova York.

– Parece que sua atração, tanto pelas fotos dos arquivos policiais, quanto pelas fotos de cabine, tem origem na destruição dos últimos remanescentes da visão de especialização artística, presentes nas fotos automáticas.

– Paradoxalmente, enquanto condenava a validade da capacidade manual e da especialidade técnica, a foto de cabine concretizava a necessidade crescente de representação coletiva e tornou aquela representação instantânea universalmente acessível – com a cabine o autor, finalmente, tornou-se uma máquina.

– A sistemática desvalorização das hierarquias técnicas representacionais correspondem à abolição da hierarquia dos assuntos que valiam a pena serem representados. “No futuro todos serão famosos por 15 minutos”.

– Enquanto Warhol construiu imagens de Marlyn Monroe, Elizabeth Taylor, Elvis Presley, que fazem referência à sua condição de existência tragicômica no glamour, sua duradoura fascinação não tem origem nestas figuras míticas, mas no fato de que Warhol construía suas imagens da perspectiva da condição trágica daqueles que consomem a imagem das estrelas. “Eu fiz…”

EXPERIÊNCIA EM TEMPO REAL

– A dialética da cultura do espetáculo e da compulsão coletiva, revelada em cada imagem em que o glamour é apenas o reflexo estonteante de uma fixação visual, permeia toda a obra de Warhol.

– Culminam em seus filmes, que operam nas salas de cinema como experiências em tempo real, durante um largo tempo de exibição, como uma destruição da participação do público nesta compulsão.

– Ao mesmo tempo, eles operam na tela como instantes das habilidades coletivas, grotescas e perturbadoras, como agentes destas habilidades que, pelas performances desestruturadas e sem censura, descentralizadas e desiguais, parecem feitas por pessoas que não foram treinadas profissionalmente para a sedução visual.

– Warhol declarou suas intenções em relação aos filmes, com sua usual clareza: “Bem, desta forma…”

SERIAÇÃO E EXPOSIÇÃO

– A discussão sem fim em torno do uso da iconografia Pop na obra de Warhol acaba negligenciando um aspecto importante: seu esforço de incorporar o contexto e exercer uma estratégia de exposição de seus trabalhos.

– Em uma exposição em Los Angeles, em 1962, a instalação de 33 pinturas na galeria foi determinada pelo numero de variedades de sopa Campbell’s disponíveis no mercado, naquele momento – Warhol efetivamente usou uma lista dos produtos Campbell’s para marcar os sabores que já havia pintado.

– Portanto, o numero de obras expostas em uma exposição da “grande arte” era determinada por fatores externos, uma linha de produtos.

– E podemos então nos perguntar: qual sistema determina o numero de pinturas presentes em uma exposição?

– Por outro lado, o modo de exposição das pinturas era tão crucial quanto o princípio de repetição e sua iconografia comercial e “ready-made”.

– O que foi sub-interpretado como pura banalidade é, na verdade, a concreta realização da existência reificada da pintura, o que condena a tradicional expectativa de uma leitura estética do objeto.

– O trabalho de Warhol abole a busca pela leitura estética com experiência corporal, em direção ao paradoxo da cultura de massa: não um consumo físico/corporal, mas um consumo de produtos que forma a base material da experiência.

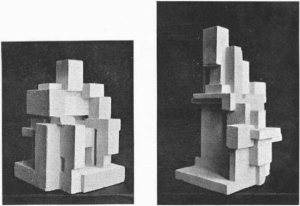

– Inevitavelmente, as Latas de Sopa Campbell’s de 1962 e sua instalação recordam um momento crucial na história da nova vanguarda quando a seriação, a monocromia, e o modo de exposição quebraram o reino da pintura de cavalete.

– A instalação de Yves Klein, com 11 pinturas monocromáticas azuis idênticas, em 1957 em Milão. Klein disse: “Todas…”

– A declaração de Klein sobre sua instalação e a instalação em si revelam o grau de similaridade entre sua atitude e a quebra da seriação da pintura modernista de Warhol, e a radical diferença entre as duas proposições, separadas por 5 anos.

– Enquanto o conservadorismo “alta-cultura” de Klein intencionava, claramente, criar um paradoxo, ao colocar em paralelo a existência da pintura como commodity e uma renovada aspiração metafísica.

– A infindável afirmação de Warhol cancelava qualquer aspiração semelhante e liquidava a dimensão metafísica do legado modernista ao submeter, rigorosamente, cada pintura à mesma imagem do objeto e ao mesmo preço.

– A quebra do objeto pintado em série e sua repetição na maneira de expor foram estratégias estéticas cruciais na obra de Warhol, como pode ser confirmado, alguns anos depois, em 1968, quando sugeriu que a instalação da série de 32 Latas de Sopa Cambell’s ao redor de todo o espaço, fosse o assunto exclusivo de sua retrospectiva em Londres.

– Sua proposta foi recusada, da mesma maneira que um curador do Whitney Museum de NY recusou uma proposta de 1970 de Warhol de instalar apenas pinturas de flores ou Papel de Parede de Vaca, grudados diretamente nas paredes do museu, como o único conteúdo de sua retrospectiva naquela instituição.

– Em uma 2º exposição, na mesma galeria de Los Angeles, em 1963 – a primeira parece ter sido, no máximo, um “sucesso escandaloso”, julgando pelo fato de que apenas umas poucas pinturas foram vendidas, oferecidas por apenas US$300.00 cada – Warhol sugeriu, mais uma vez, uma exposição monocromática, a recente série de imagens do Elvis produzida com silk-screen sobre superfícies monocromáticas prateadas.

– Ele sugeriu que as pinturas deviam ser instaladas como “um circundar contínuo” e ele enviou um único rolo contínuo de tela com as imagens em silk-screen.

– Como em sua primeira proposta de instalação na galeria, esta proposta ameaçava os limites da pintura como uma unidade pictórica completa e individual.

– Agora, ele não só subverteu o que restava deste status via repetição serial, mas destruiu completamente ao expandir no espaço esta repetição.

– O que se tornara uma grande dificuldade para Pollock, a decisão estética final de como e onde determinar o tamanho das ações pictóricas, tornava-se agora uma promessa cumprida pela deliberada transgressão dos limites sagrados de Warhol.

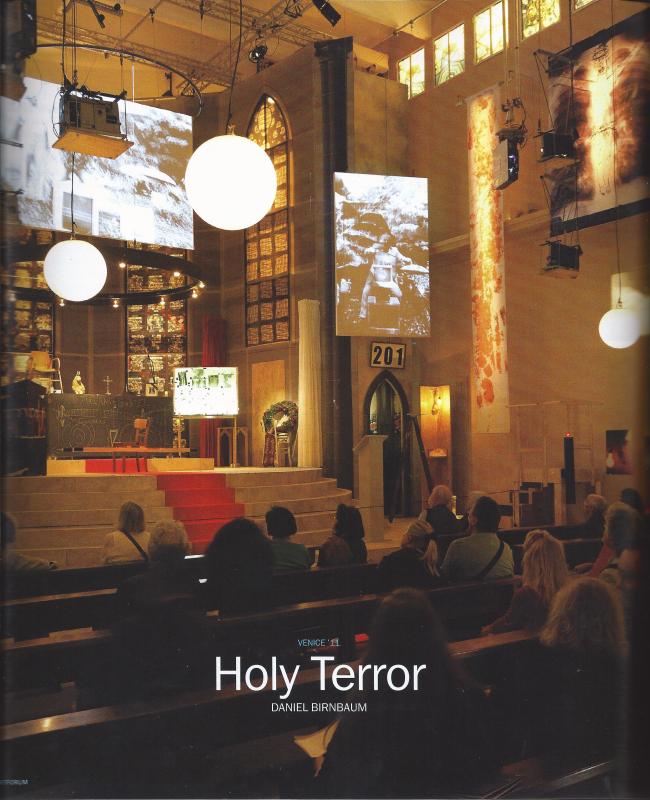

– Parece, então, lógico que Warhol tenha pensado em uma instalação com papel de parede para a Galeria Leo Castelli em 1966.

– O papel de parede era impresso com a imagem de uma vaca, um animal cuja reputação é ter um olhar particularmente desinteressado e parado.

– Justaposto ao papel de parede, estavam os travesseiros prateados do “Silver Clouds”, flutuando e movendo-se ao longo da galeria, animados pelos corpos dos visitantes.

– Todas as promessas mais radicais do modernismo – de evoluir do plano pictórico, através do objeto escultural, até o espaço arquitetônico e mudar o espectador de uma representação icônica, para uma participação auto-reflexiva, indicial e tátil – estão destruídas neste “ensacamento” absurdo do legado do modernismo, o final utópico dos primeiros 10 anos de carreira de Warhol.

– A obra de Warhol até 1966 – com exceção dos filmes – oscilam, constantemente, entre um desafio extremo no status e na credibilidade da pintura e o uso contínuo de meios estritamente pictóricos, operando na estreita definição das convenções da pintura.

OBJETO

– A pergunta que fica é, porquê Warhol nunca entrou na concepção do objeto ready-made. Warhol, nunca usou o objeto ready-made tridimensional em sua inalterada existência industrial, como um objeto cru de consumo.

– No entanto, ele foi mais longe que seus colegas do movimento Fluxus, ao desafiar as tradicionais convenções de unicidade, autenticidade e autoria do objeto pictórico.

– Warhol excitava colecionadores, curadores e galeristas, ao gerar dúvidas sobre a autenticidade de seu próprio trabalho e efetivamente conseguia desestabilizar seu próprio mercado: “Fiz…”

– Duas explicações contraditórias parecem necessárias aqui.

– A primeira, é que Warhol emergiu de uma tradição local de artistas que se distinguiram ao tornar pictórico o legado do dadaísmo, em seu engajamento com a heróica tradição da Escola de Nova York.

– No início dos anos 60, Warhol aspirava o poder e o sucesso de Johns e Rauschenberg e não a crescente marginalização das práticas que abandonaram a pintura, como os Happenings e o Fluxus, por exemplo.

– A distância critica que Warhol queria inserir em relação aos seus antecessores deveria ocorrer via pintura.

– Warhol, então, teve que trabalhar através das últimas fases pictóricas iniciadas por Johns e Rauschenberg e ir em direção à abolição da pintura, uma conseqüência que logo apareceria, mediada em um considerável grau pelo trabalho de Warhol, no contexto da arte minimalista e conceitual.

– A segunda explicação é mais especulativa e assume que Warhol estava tão envolvido no meio pictórico – a estabilidade da categoria artística inerente à este meio – que ele teria aprendido a aceitar a relativa convencionalidade de seu público e do controle institucional de validação deste meio.

– Talvez, o ceticismo e oportunismo positivista de Warhol – que antecipavam que todos os gestos radicais dentro dos limites da produção da “grande-arte” terminariam como meras pinturas em uma galeria – permitiram que ele evitasse os erros inerentes às propostas radicais de “ready-mades” de Duchamp.

RECEPÇÃO

– O escandaloso assalto de Warhol ao status e à substância da representação pictórica foi motivado pelo rápido desaparecimento de opções de produções artísticas credenciadas e, ainda mais, pela crescente pressão exercida pela industria cultural, no tradicional espaço isento da marginalidade artística.

– Iconografia e blefe, procedimentos de produção e modos de exposição no trabalho de Warhol internalizavam a violência das mudanças nas condições de produção artística.

– Como foi o caso com Duchamp e o Dada, estas práticas celebravam veementemente a destruição da autoria e da áurea, do talento artístico, ao mesmo tempo em que reconheciam neste destruição uma perda irrecuperável.

– E, ainda, neste momento de perda total, Warhol descobriu a oportunidade histórica de redefinir a experiência estética.

– Entender a radicalidade do gesto de Warhol, tanto em relação ao legado de Duchamp e do Dada, quanto em relação ao ambiente artístico contemporâneo no legado de John Cage, não minimiza, em absoluto, suas conquistas.

– Já em 1963, Henry Geldzahler descreveu as razões da universalidade da obra de Warhol, com uma franqueza de tirar o fôlego, ao declarar a vitória do imperialismo: “Após…”

– Nos países europeus de capitalismo avançado, como a Alemanha, a França e a Itália, o trabalho de Warhol foi abraçado como uma versão da alta-cultura dos cultos da baixa-cultura americana.

– Parecia que esta forma de culto celebrava, de forma masoquista, a sujeição da destruição massiva que a produção de commodity do capitalismo tardio colocaria nas lojas dos países europeus do pós-guerra.

– O trabalho de Warhol sugeria uma visão profética.

– Não seria de se surpreender, então, que encontramos empresários, industriais, publicitários entre os principais colecionadores do trabalho de Warhol na Europa.

– Parece que eles reconhecem sua identidade no trabalho de Warhol e percebem sua legitimidade cultural, mas enganam-se ao ler sua postura e seus artefatos como uma celebração afirmativa de suas próprias posturas.

– Warhol unificou em suas construções, tanto a visão mundial empreendedora do final do século XX, quanto o olhar indiferente das vítimas desta visão de mundo, os consumidores.

– A cruel indiferença e o estrategicamente calculado ar distante do primeiro, permitiu que continuasse, sem nunca ser questionado em termos de sua responsabilidade, combina com a de seu opositor, o consumidor, que pode celebrar, na obra de Warhol, seu próprio status de ter sido apagado enquanto sujeito/assunto.

– Regulados, como estão, pelo eterno gesto alienante e repetitivo de produção e consumo, estão barrados de acessar uma dimensão critica de resistência.